[Note préliminaire : quand vous lirez le signal sonore [*Ting*] dans le texte ci-dessous, montez le volume, prévoyez un peu de place autour de vous pour vous tortiller à l’aise et cliquez sur Play avant d’aller plus loin. Comment ? Vous êtes dans un open space ? Je veux pas le savoir, débrouillez-vous]

Les congolais dansent. Ils dansent partout, tout le temps, dès que l’occasion s’en présente. Pour un rien, dans la rue, au bistro, aux concerts, à l’église, aux enterrements, pour une bonne note, une rentrée d’argent ou un but du Tout-Puissant Mazembe.

Et comme ils savent danser ! La pulsation sort d’eux et les anime, tout à la fois interne et projetée au-dehors dans de gracieux mouvements de bras, des jambes, du cou, du dos, des fesses, de tout ce qui est articulé. A les voir, tu as envie de te couper les deux bras et les deux jambes. Par respect. Pour ne plus avoir honte de ces membres inutiles qui pendouillent gauchement le long de ton corps. Avec Mélanie, les regarder nous met en joie. On ne s’en lasse pas.

Il ne faut pas chercher la raison de ce talent dans un quelconque atavisme génétique venu du fond des âges. Ecorchez un français et un congolais côte à côte ; vous ne trouverez pas plus de rythme dans leurs peaux que de musique dans Christian Morin. Mais [*Ting*] écoutez la rumba congolaise, et tout deviendra évident.

Les congolais dansent si bien parce que leur musique est partout, que le pays entier baigne dedans, et parce qu’elle parle directement à ton cul sans passer par ton cerveau. Née de sa grande sœur cubaine dans les années 50, elle a crû et s’est diversifiée, inondant le continent africain entier de rythmiques chaloupées et de déclarations d’amour en lingala.

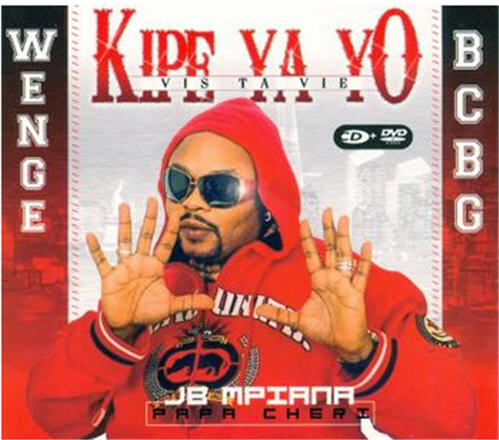

Ses chantres forment un amas luxuriant et compliqué de galaxies que je commence juste à découvrir. Ils sont connus sous des pseudonymes parfois étonnants : Sarkozy, Lacoste ou Bill Clinton. Leurs orchestres ont toujours leur propre nom.Ce sont le TP OK Jazz, le Quartier Latin, le Wenge Musica 4×4.

A la base des morceaux, une rythmique ultra-dansante, carrée, solide, faite de basse, de batterie et de percussions. Le batteur annonce la couleur, poum-tchi-tchi-poum-tchi-tchi-poum avec la grosse caisse bien au fond des temps ; le bassiste tourne quatre accords, les mêmes pendant tout le morceau. Le percussionniste percussionne. Parfois, un clavier marque les transitions par des pêches de cuivres qui sonnent toujours, quel que soit le modèle du synthétiseur, comme des crécelles en mousse. A eux quatre, déjà, passez-moi l’expression, ils ambiancent à l’infini, mon ami.

Par-dessus ces fondations se promène le guitariste, qui est la star cachée du groupe et, en général l’éminence grise du chanteur. Son rôle est d’enluminer le morceau de motifs aigus, sautillants, parfaitement exécutés et toujours renouvelés : ils structurent le morceau et permettent au public de distinguer les passages où l’on danse de ceux, euh, où l’on danse aussi, mais moins fougueusement.

Les chanteurs, quant à eux, cultivent un charisme énorme, une tessiture ébouriffante, énormément de talent au chant (si cela vous paraissait évident, réécoutez Vincent Delerm) et une endurance surhumaine sur scène.

Ce sont des musiques chaudes, vivantes, fourrées de pili et de sexe débridé ; et alors les concerts… Je ne vous raconte pas. Enfin si, mais la semaine prochaine, si ça vous dit.

Bon week-end à tous !

Follow

Follow