Je boulotte mes oranges sur la place ensoleillée. Assis sur un banc de l’autre côté de l’allée, un monsieur, la soixantaine, regarde un rottweiler terroriser le tout petit caniche d’une rombière de passage. Il se tourne vers moi, hilare :

— Mais c’est qu’il va le bouffer !

— Oui, c’est un gros chien.

Je suis encore un peu limité en albanais.

— Vous êtes étranger ?

— Français.

Ses yeux s’allument. Il se lève et vient vers moi, la main tendue.

— Je vois que vous aimez lire… Moi-même, j’enseigne la littérature.

— A l’université ?

Je perds son regard.

— Euh, pour l’instant je n’ai pas trop de boulot. C’est dur, ici…

Il professe une admiration sans bornes pour les lettres françaises. Balzac, Dumas, Hugo… Le voilà engagé dans un long monologue dont je ne comprends qu’une phrase sur deux et que le moindre signe de tête, le plus petit clin d’œil suffisent à relancer. Jean Valjean, Louis de Funès, Robespierre, Belmondo, Notre-Dame, Monte-Christo s’y télescopent avec enthousiasme ; ça se bouscule là-dedans, il y en a trop, trop de titres, trop de noms, de citations. Le monsieur craint que je ne le quitte, m’attrape par le bras d’une main ferme et, assuré de son auditoire, m’assène de plus belle tout ce que compte son stock de barbes prestigieuses.

Il m’ennuie un peu, à la longue. J’ai fini mes oranges et retournerais bien bosser. Et puis il n’est pas vraiment là pour l’échange, ce type un peu usé qui s’ennuyait sur son banc. Ce n’est même pas à moi qu’il s’adresse : c’est à sa France, la raffinée, la rayonnante, toute parée de sa révolution, de ses droits de l’homme et de ses grands esprits, une France qu’il rêvait de loin sans pouvoir lui dire que, lui aussi… Je ne peux m’empêcher de penser à Calais, à Béziers, aux poussées des bas du Front. Il ne sait pas que sa Marianne pue des pieds. Elle serait boiteuse et manchote qu’il n’y verrait toujours que les beaux seins lourds et les yeux de biche de Brigitte Bardot.

Il parle et parle encore. Rien ne semble pouvoir l’arrêter, et derrière ses mots pressés j’entends tout ce qu’il ne dit pas, la culture assassinée de son propre pays, l’ouverture toute fraîche et la consommation effrénée, les grosses bagnoles, tous ces nouveaux riches qui se foutent bien des Gavroche et des Rastignac, la finesse disparue dans la grande course au fric, et ce monde qui change si vite…

« Excusez-moi, je dois partir maintenant. » Je lui refuse le numéro de téléphone qu’il me demande, le regrette aussitôt, serre une main qui me retient encore un peu. Enfin je m’éloigne, coupable et soulagé. Est-ce toujours la France qu’il voit descendre l’allée ? Je n’ai pas le cul de Brigitte… Dans un drôle de brouillard bleu-blanc-rouge je repars tâcheronner, l’estomac alourdi par deux mille années de grands destins et de chefs-d’œuvre, en me disant qu’un jour, il faudrait savoir être digne du regard de ce monsieur-là.

Follow

Follow

Laisse-toi pousser la barbe !

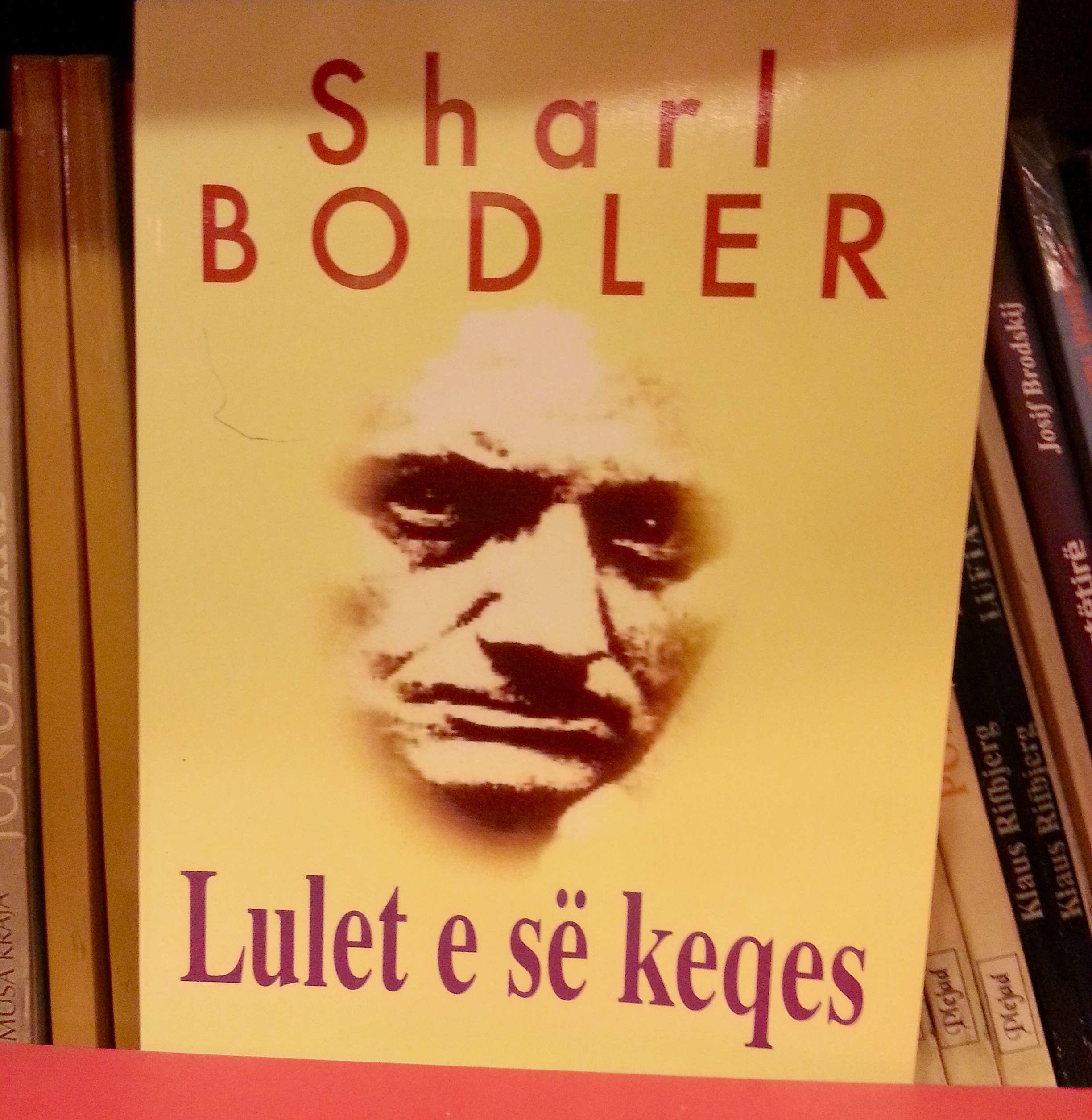

Ca a l’air bien, « Lulette et ses Quéquesses », je le connais pas celui-là.